L2, Economie Gestion Guillaume PIERNÉ

Université Paris Nanterre

LA DESCRIPTION DE L’INFORMATION CONJONCTURELLE

PLAN DU COURS

1 : comptabilité nationale et grandeurs macroéconomiques

2 : Mesure de la conjoncture

3 : Description de l’information conjoncturelle

4 : Conjoncture et prévision

Indicateurs synthétiques coïncidents et avancés:

Les grands agrégats macroéconomiques n’étant pas observables en temps réel, les conjoncturistes mobilisent d'autres sources d'information pour établir un diagnostic sur l'état de l’Économie.

Les enquêtes de conjoncture jouent un rôle important en révélant les opinions des agents économiques. Il est toutefois difficile d'extraire des réponses à ces enquêtes les informations pertinentes pour décrire la conjoncture.

Les soldes d'opinion mesurés par ces enquêtes peuvent être volatils d'un mois à l'autre. Des questions sur des sujets proches peuvent donner lieu à des réponses contradictoires. Des signaux opposés peuvent provenir de secteurs hétérogènes.

Indicateurs synthétiques coïncidents et avancés :

Pour résumer et pondérer ces informations élémentaires, des indicateurs synthétiques sont mobilisés.

Le rôle de l'Indicateur du climat des affaires est de résumer les différents signaux apportés par plusieurs soldes de réponses d'une même enquête en un signal unique.

Sur la base des résultats d’une enquête, l'indicateur de retournement permet de détecter les moments où la croissance économique du secteur sur lequel est menée l'enquête accélère ou ralentit.

Ces indicateurs sont des outils de repérage qui permettent au conjoncturiste de situer, en temps réel, l'Économie dans le cycle.

Indicateurs synthétiques coïncidents et avancés :

Les indicateurs synthétiques qui diagnostiquent l'état de la conjoncture ou les retournements en temps réel à partir des résultats d'une enquête spécifique sont qualifiés de coïncidents.

les indicateurs permettant de prévoir la conjoncture en utilisant des sources d'information variées, dont les résultats des enquêtes de conjoncture sont qualifiés d’avancés.

Les indicateurs du climat des affaires :

L’Indicateur du climat des affaires est construit à partir des différents soldes d’opinion aux questions posées lors des enquêtes de conjoncture. Les réponses étant parfois contradictoires d'une question à l'autre et les soldes pouvant être très volatils d’une enquête à l’autre.

L'Indicateur du climat des affaires remplit plusieurs rôles : il extrait le message principal, il facilite l'interprétation des résultats et permet la diffusion des résultats de l'enquête auprès du grand public.

En France, l'INSEE et la Banque de France (indicateurs mensuels dans l'industrie et les services) publient plusieurs indicateurs du climat des affaires. Eurostat publie des indicateurs du climat des affaires par secteur et par pays, ainsi qu'un indicateur global pour l'ensemble de la zone euro. L'OCDE

publie également plusieurs indicateurs de climat pour la France dans les Business Tendency and Consumer Opinion Surveys (Main Economic Indicators).

Les indicateurs du climat des affaires :

L'INSEE publie notamment sept indicateurs synthétiques du climat des affaires en France. Cinq sont sectoriels et un concerne l'ensemble de l'Économie. Les indicateurs pour un mois sont disponibles la troisième semaine de ce mois dans leur version provisoire.

L’indicateur mensuel de climat des affaires pour l'industrie est basé sur les résultats de l'enquête mensuelle auprès des entreprises du secteur de l'industrie (manufacturière, agroalimentaire, pétrole). Il est construit à partir d'une analyse factorielle statique fondée sur les soldes d’opinion concernant l’évolution passée de la Production personnelle, la Production personnelle prévue, les perspectives générales du secteur, le niveau des carnets de commandes globaux, le niveau des carnets de commandes étrangers et le niveau des stocks. C’est le plus ancien Indicateur du climat des affaires de l'INSEE.

Les indicateurs du climat des affaires :

L’indicateur mensuel du climat des affaires pour les services s'appuie sur les résultats de l'enquête auprès des entreprises de services marchands (hors services financiers). Il résume l'opinion des chefs d'entreprise et se calcule selon la technique de l'analyse factorielle dynamique. Le facteur commun est construit sur la base de trois soldes mensuels et de trois soldes trimestriels : évolution passée du chiffre d'affaires (mensuel), évolution prévue du chiffre d'affaires (mensuel), perspectives générales d'activité du secteur (mensuel), évolution passée du Résultat d'exploitation (trimestriel), évolution prévue du Résultat d'exploitation (trimestriel), évolution prévue de la demande (trimestriel).

L’indicateur bimestriel du climat des affaires dans le commerce de gros résume les résultats de l'enquête bimestrielle auprès d'environ 3 000 entreprises. Il est construit sur le modèle de celui de l'industrie et retrace l'évolution commune du volume des ventes récentes, du volume des ventes récentes à l'étranger, des intentions de commandes, des livraisons reçues de l'étranger et perspectives générales d'activité dans l'ensemble du commerce.

Les indicateurs du climat des affaires :

L’indicateur mensuel du climat des affaires dans l'industrie du bâtiment est construit par une analyse factorielle statique à partir de cinq soldes d'opinion : l’activité passée, l’activité prévue, les effectifs passés, le jugement sur le carnet de commandes et le taux d'utilisation des capacités de Production.

L’indicateur mensuel du climat des affaires dans le commerce de détail et la réparation automobile est calculé à partir d'une analyse factorielle statique fondée sur les perspectives générales d'activité, les intentions de commandes, les effectifs prévus et les ventes passées.

L’indicateur mensuel du climat de l’emploi est obtenu à partir des 10 soldes sur les effectifs, passés et prévus des enquêtes dans l’industrie, les services, le commerce de détail et le bâtiment. Les soldes relatifs à l’emploi dans les services repris dans l’indicateur de climat de l’emploi distinguent les services hors intérim des agences d’intérim ; pour ces dernières, les soldes sur les effectifs passés et prévus ne sont pas pondérés, contrairement aux autres secteurs.

Les indicateurs du climat des affaires :

L’indicateur mensuel de climat des affaires en France résume l’ensemble de ces indicateurs. Il est calculé au moyen d'une analyse factorielle dynamique à partir des 26 soldes* entrant dans les climats des affaires sectoriels.

Les indicateurs du climat des affaires :

Le calcul des indices synthétiques se base sur l'extraction d'un facteur commun, à partir d'une analyse en composantes principales ou d’un modèle factoriel, statique ou dynamique.

L'objectif de l'analyse en composantes principales (ACP) consiste à réduire le nombre de variables (ici, les soldes d'opinions issus des questions de l'enquête) en expliquant le maximum de l’inertie des données.

Cette méthode consiste à transformer des variables fortement corrélées entre elles en de nouvelles variables indépendantes les unes des autres. Ces nouvelles variables sont appelées composantes principales, ou axes.

En pratique, on calcule les Valeurs propres et vecteurs propres de la matrice de corrélation. L'indicateur synthétique correspond à la première composante principale (premier axe d'inertie du nuage formé par les observations).

Les indicateurs du climat des affaires :

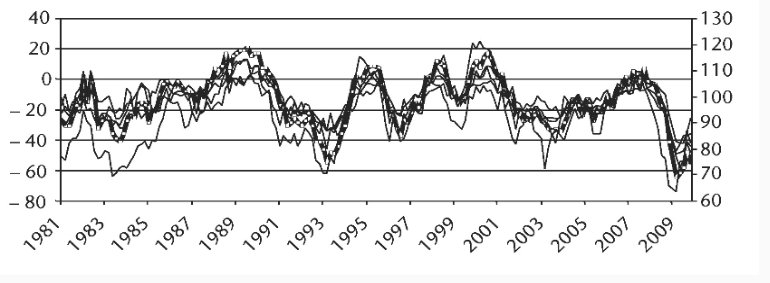

L'Indicateur du climat des affaires dans l'industrie de la Banque de France est construit à partir de cette méthode. C'est le premier axe d'une ACP menée sur les séries représentant les soldes des questions de l'enquête.

Source : Banque de France

- Les indicateurs du climat des affaires :

- Les courbes en traits fins représentent les soldes des questions de l'enquête de la Banque de France dans l'industrie Ces courbes n'évoluent pas toutes dans le même sens et au même moment. En outre, certaines oscillent plus que d'autres. Il est ainsi difficile de synthétiser le message principal apporté par l'ensemble de ces courbes.

- La courbe en gras est l'Indicateur du climat des affaires calculé à partir d'une ACP. Cet indicateur est représenté sur l'axe de droite.

- Par construction, la moyenne de cet indicateur est fixée à 100 et son écart type à 10.

- Les indicateurs du climat des affaires :

- Si les modèles factoriels, statiques ou dynamiques, ont la même finalité que l’analyse en composante principale, leur construction ne s’appuie pas sur les mêmes outils.

- Les modèles factoriels postulent que les données observées contiennent un facteur commun latent, alors que l’analyse en composante principale est une méthode pragmatique visant à créer des variables résumant l’ensemble des données.

- En pratique les résultats issus de la méthode statique et de la PCA sont similaires (les logiciels proposant les méthodes les confondent souvent).

- L’analyse factorielle dynamique permet de mieux tenir compte la dimension temporelle des données et de l’effet de la valeur passée du facteur sur sa valeur présente

- Les indicateurs du climat des affaires :

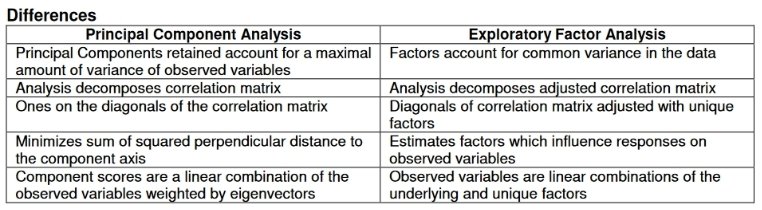

Source : Suhr, D.

- Les indicateurs du climat des affaires :

- Le modèle factoriel statique est par exemple utilisé par l'INSEE pour construire son Indicateur du climat des affaires dans le commerce de gros.

Source : Banque de France

Source : INSEE

- Les indicateurs du climat des affaires :

- Les courbes en traits fins représentent les soldes des questions de l’INSEE dans le commerce de gros.

- La courbe en gras est l'Indicateur du climat des affaires calculé à partir d’une analyse factorielle statique. Cet indicateur est représenté sur l'axe de droite.

- Par construction, la moyenne de cet indicateur est fixée à 100 et son écart type est de 10.

- Les indicateurs du climat des affaires :

- Le modèle factoriel dynamique est par exemple utilisé par l'INSEE pour construire son Indicateur du climat des affaires pour les services (présentant des fréquences différentes et des changements de fréquences)

Source : INSEE

- Les indicateurs du climat des affaires :

- Les courbes en traits fins représentent les soldes des questions de l’INSEE dans les services.

- La courbe en gras est l'Indicateur du climat des affaires calculé à partir d'une analyse factorielle dynamique. Cet indicateur est représenté sur l'axe de droite.

- Par construction, la moyenne de cet indicateur est fixée à 100 et son écart type est de 10.

- Les indicateurs du climat des affaires :

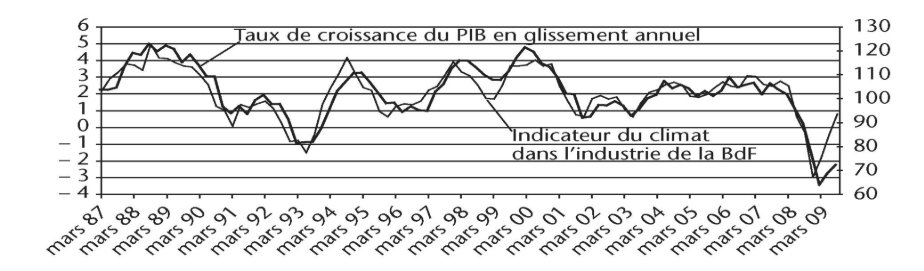

- Les indicateurs de climat des affaires sont fortement corrélés aux grandeurs macroéconomiques

Source : INSEE

- Les indicateurs du climat des affaires :

- Les indicateurs de climat des affaires sont fortement corrélés aux grandeurs macroéconomiques

Source : Banque de France

- Les indicateurs du climat des affaires :

- Les indicateurs de climat des affaires sont fortement corrélés aux grandeurs macroéconomiques

Source : INSEE

- Les indicateurs du climat des affaires :

- La question de l'information spécifique véhiculée par les indicateurs de climat des affaires de l'INSEE a été traitée par Bardaji et* al. (2008).

Source Bardaji et al. (2008)

- Les indicateurs du climat des affaires :

- L’Indicateur du climat des affaires en France, qui résume l'ensemble des mouvements conjoncturels communs à tous les secteurs, est le plus corrélé aux autres indicateurs. Il est notamment très corrélé à l’Indicateur du climat des affaires dans l’industrie.

- Cette forte corrélation s’explique par la place de la Production industrielle dans l’explication des fluctuations économiques d'ensemble. La Production manufacturière contribue à 80 % de la variance de la croissance trimestrielle du PIB sur la période 1978-2007.

- Le secteur le moins corrélé aux autres est celui du bâtiment. La corrélation entre les indicateurs de climat des affaires du secteur du bâtiment et ceux du commerce de gros est particulièrement faible (57 %). A l’inverse, la corrélation la plus forte entre les différents secteurs concerne le commerce de gros et l'industrie (92%).

- Les indicateurs du climat des affaires :

- Certains travaux (Bouton et Erkel-Rousse, 2003) montrent que c'est le suivi conjoint des indicateurs synthétiques qui facilite le diagnostic d'ensemble sur l'état de la conjoncture en permettant une prévision du PIB.

- Importance primordiale de l’enquête industrie par les informations qu'elle apporte sur l'évolution présente et future du PIB. L'enquête dans le secteur des services véhicule une information spécifique et complémentaire (davantage associée à l’évolution future du PIB) à celle apportée par l'enquête industrie.

- Les autres enquêtes n’améliorent pas la qualité de l'information déjà contenue dans l'enquête industrie quand il s'agit de prévoir le PIB. Les enquêtes de conjoncture dans le commerce et dans le bâtiment sont utiles dans la prévision d’agrégats macroéconomiques plus spécifiques. L'enquête dans le commerce de détail véhicule une information pertinente sur la Consommation. De même, l'enquête dans le commerce de gros est utile pour prévoir l'Investissement ou les Importations.

- Les indicateurs du climat des affaires :

- Les indicateurs du climat des affaires permettent d’obtenir des informations précoces et de bonne qualité sur les grands agrégats macroéconomiques.

- Cependant, ces indicateurs ne permettent pas de signaler de façon évidente les retournements conjoncturels.

- S’il est possible de repérer des pics ou des creux conjoncturels sur les séries des indicateurs de climat des affaires, une telle datation n'est possible qu’ex post.

- Les Indicateurs de retournement :

- Les erreurs de prévision surviennent généralement lors d'un retournement de la conjoncture. Une explication à ces erreurs provient des modèles de prévision utilisés, qui s'appuient sur des régularités pour donner des prévisions qui sont le prolongement d'une trajectoire moyenne tirée du passé.

- Cette limite conduit à des erreurs de diagnostic sur la situation présente lors des périodes de forte inflexion de l'activité. Elle tient au caractère quantitatif des outils de prévision visant à mesurer la variation des grands agrégats macroéconomiques.

- En raison de leur nature, ils ne peuvent fournir un signal qualitatif exprimant une rupture dans l'évolution du cycle. Ils nécessitent d'être complétés par un indicateur capable de qualifier la phase conjoncturelle en cours et d'identifier les périodes de retournement du cycle.

- Les Indicateurs de retournement

- Le principe des Indicateurs de retournement consiste à inférer l'existence d’une relation probabiliste entre une variable inobservable : l'état de la conjoncture, et une ou plusieurs variables observées : le(s) solde(s) d'opinion.

- Les Indicateurs de retournement ont été introduits par Hamilton (1989). Aujourd'hui, l’INSEE s'appuie sur le modèle de Gregoir et Lenglart (2000). La Direction générale du Trésor et de la Politique Économique (DGTPE), sur celui de Baron (2002). Depuis 2008, la Banque de France propose également des Indicateurs de retournement.

- Le principe de construction des indicateurs repose sur un modèle à changement de régime. Elle consiste à extraire une information qui n'est pas directement exprimée par les entrepreneurs interrogés, mais qui est révélée par l'écart aux régularités. On modélise la dynamique temporelle propre à chaque série (solde d'opinion). Il est ensuite possible de calculer la valeur de l’écart à la normale à chaque nouveau point, après les résultats d'une nouvelle enquête.

- Les Indicateurs de retournement

- On fait l'hypothèse que l’écart à la normale (surprise conjoncturelle) est causé par une variable sous-jacente représentant un nombre limité (2 (haut et bas) ou 3 (haut, moyen, bas)) d’états d'activité et dont les transitions sont caractérisées par une chaîne de Markov. Sur la base de la relation entre la surprise conjoncturelle, l’état présent et la probabilité de transition d’un état à l’autre, on estime la probabilité que la prochaine période soit dans l’un ou l’autre état.

- L’indicateur de retournement correspond à la différence de probabilité entre les deux états. Par construction, il évolue entre -1 et 1. Un point très proche de 1 (de -1) signale que l'activité est en période d’accélération (décélération). Les points où l'indicateur est proche de 0 sont assimilés à des phases de stabilisation, c'est-à- dire de retour du rythme de croissance de l'activité vers sa moyenne de long terme.

- La valeur de l'indicateur du dernier mois est souvent révisée le mois suivant. Il est préférable d'attendre au moins deux mois pour pouvoir analyser une variation de l’indicateur. Si une évolution significative de la probabilité fournie par l'indicateur est observée, elle révèle un changement d'état auquel on peut associer un retournement de conjoncture.

- Les Indicateurs de retournement

- Les indicateurs calculés par les différents organismes peuvent différer entre eux. L’indicateur de retournement de l’INSEE considère 2 états (haut et bas) et s’appuie sur l’ensemble de l’information passée. L’indicateur de la DGTPE considère 3 états (haut moyen et bas) et mobilise seulement l’information concernant le passé récent

- L’INSEE publie chaque mois des Indicateurs de retournement dans l’industrie, les services, le commerce de gros, le bâtiment et pour la France.

- La DGTPE propose des Indicateurs de retournement (pour la France et pour la zone euro) construits à partir des enquêtes européennes dans l'industrie. La Banque de France propose également un indicateur probabiliste du cycle d'accélération destiné à détecter les phases d'accélération et de ralentissement du PIB ainsi qu’un indicateur probabiliste de récession industrielle visant à estimer l'occurrence d'une période de récession dans le secteur industriel.

- Les Indicateurs de retournement

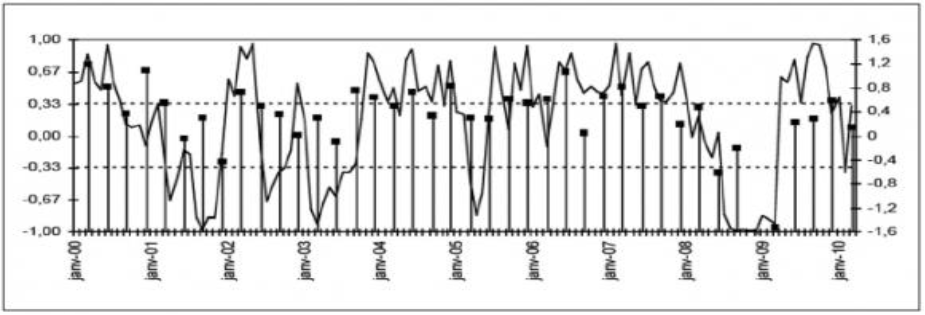

indicateur de retournement global et taux de croissance du PIB

Source : INSEE

Par convention, l’INSEE considère que le message est positif si l'indicateur est supérieur à 0,33, négatif s'il est inférieur à -0,33, et neutre sinon.

Si l'indicateur prend une valeur supérieure à 0,33, on peut en conclure que l'Économie se trouve dans une phase d'accélération. S'il prend une valeur inférieure à -0,33, l’Économie se trouve dans une phase de ralentissement de la croissance (ce qui ne signifie pas nécessairement que l'Économie va entrer en récession). Entre 0,33 et + 0,33, l'Économie se trouve sur son sentier de croissance de long terme.

E.g : l’indicateur s’est retourné en avril 2001. Par la suite une récession notable peut être observée au second semestre 2001. L’indicateur s’est également retourné en février 2002. Un retournement de conjoncture peut être observé entre le premier et le deuxième trimestre 2002.

Les indicateurs avancés

L'activité peut être prévue en utilisant des modèles macroéconométriques ou à l'aide d'indicateurs avancés.

Les indicateurs avancés sont des outils sans contenu théorique qui prolongent la dernière valeur connue d'une variable Économique en utilisant l'information conjoncturelle disponible.

Cette information mobilise en premier lieu les enquêtes mensuelles qui ont l'avantage d'être une source d'information Économique rapidement disponible et très peu révisée. Une autre source mobilisée concerne les variables financières.

Les indicateurs avancés

L'étalonnage linéaire est l'outil privilégié de construction des indicateurs avancés.

Un étalonnage est une équation économétrique qui permet d'ajuster une variable macroéconomique quantitative à l'aide d'indicateurs synthétiques issus de données d'enquêtes.

Les ajustements sont généralement de la forme :

$y_{\mathrm{t}} = \alpha + \beta y_{\mathrm{t-1}} + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=0}^{\href{https://linknote.fr/HTML/p.html}{\text{p}}} \gamma_{ij} z_{i,t-j} + \href{https://linknote.fr/HTML/u.html}{\text{u}}_{\mathrm{t}}$Les indicateurs avancés

Sur la base de l’information passée, on estime les coefficients du modèle. Sur la base des coefficients estimés on peut produire une estimation pour la période en cours.

$\widehat{y}_{\mathrm{t}} = \widehat{\alpha} + \widehat{\beta} y_{\mathrm{t-1}} + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=0}^{\href{https://linknote.fr/HTML/p.html}{\text{p}}} \widehat{\gamma}_{ij} z_{i,t-j} + \href{https://linknote.fr/HTML/u.html}{\text{u}}_{\mathrm{t}}$Cette équation est l’équation coïncidente.

La valeur future est estimée de la même manière. Compte tenu de l’horizon de prévision plus éloigné, on ne tient généralement pas compte de la valeur contemporaine des axes.

Les indicateurs avancés

Ces méthodes sont utilisées par de nombreux instituts de conjoncture pour effectuer des prévisions économiques sur le taux de croissance du trimestre en cours ou sur celui du trimestre suivant. Généralement chaque organisme de prévision a ses propres indicateurs avancés.

La Banque de France dispose de deux indicateurs avancés complémentaires : ISMA et OPTIM. L'indicateur synthétique mensuel d'activité (ISMA) fournit, à partir d'un étalonnage, une prévision de la croissance trimestrielle du PIB de la France. Il se compose de deux équations, l'une pour le trimestre en cours et l'autre à un horizon de prévision d'un trimestre.

Les deux équations sont fondées sur les données mensuelles du volet Industrie de l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France.

Les indicateurs avancés

Variation trimestrielle du PIB comparaison équation coïncidente et valeur observée (Darné et Bruhnes Lesage, BdF)

- Les indicateurs avancés

Variation trimestrielle du PIB comparaison équation future et valeur observée (Darné et Bruhnes Lesage, BdF)

- Les indicateurs avancés

Variation trimestrielle du PIB comparaison premiers résultats et prévision le premier mois (Darné et Bruhnes Lesage, BdF)

- Les indicateurs avancés

Variation trimestrielle du PIB comparaison premiers résultats et prévision le deuxième mois (Darné et Bruhnes Lesage, BdF)

- Les indicateurs avancés

Variation trimestrielle du PIB comparaison premiers résultats et prévision le troisième mois (Darné et Bruhnes Lesage, BdF)

- Les indicateurs avancés

- Le second indicateur avancé de la Banque de France est OPTIM. Il permet de prévoir le taux de croissance du PIB français et de ses différentes composantes sur le trimestre en cours et le suivant.

- Par rapport à l'ISMA, Optim s’appuie sur un éventail de sources plus larges (enquêtes dans l’industrie, la construction les services et le commerce de détail de l’INSEE et de la banque de France).

- L'approche d’Optim est différente car elle consiste dans une première étape à prévoir les taux de croissance des principales composantes des comptes nationaux (Production, Consommation Investissement…), puis dans une deuxième étape à les agréger de manière à prévoir la croissance du PIB dans son ensemble. Ce modèle est utilisé pour les exercices coordonnés de prévision de l'Eurosystème.

- Les indicateurs avancés

- L'indicateur avancé de l'OFCE adopte une approche qui consiste à sélectionner des variables pour la pertinence de leur lien avec le taux de croissance du PIB plutôt que pour leurs propriétés économétriques.

- Les enquêtes dans l'industrie, les services, ainsi que l'enquête Moral des ménages sont utilisées dans la prévision du PIB au moyen de cet indicateur.

- Des variables financières comme le taux de change réel du dollar contre l'euro (reflétant la compétitivité de l'Économie), l'écart entre les taux d'intérêt courts et les taux d'intérêt longs (prise en compte de la Politique monétaire suivie par la Banque centrale), le prix du pétrole (répercussions de l'évolution du prix des approvisionnements en énergie sur la croissance), ainsi que le CAC40 (qui anticipe les profits futurs et donc l'activité) sont également prises en compte.

- L'indicateur avancé de l'OFCE prévoit plus précisément les versions définitives des comptes trimestriels que leurs estimations provisoires.

- Les indicateurs avancés

- Si l'on souhaite effectuer des prévisions sur un horizon plus lointain, il est nécessaire de mener des prévisions sur les variables explicatives dont on ne connaît pas les Valeurs.

- Une solution consiste à prévoir les Valeurs futures de ces variables avec un modèle spécifique, puis à introduire ces nouvelles Valeurs dans l'étalonnage. Il est également possible de prévoir plusieurs trimestres à l'avance sans avoir à prolonger les variables exogènes hors modèle grâce aux modèles vectoriels auto régressifs (VAR) (Sims 1980).

- Le modèle VAR consiste a estimer la valeur d’un vecteur de variables en se basant sur les Valeurs retardées de ces variables. Il s’est imposé comme une alternative pertinente aux modèles économétriques dans la prévision du PIB à court terme.

- Toutefois, le modèle VAR converge rapidement vers un état stationnaire et finit par seulement prolonger la tendance moyenne. En outre, il ne permet pas de simuler des scénarii.

analyse conjoncturelle - G PIERNÉ 45